Integrative Gesamtkonzepte

Integrative Gesamtkonzepte stellen gleichzeitig sowohl ein inhaltliches Grundgerüst als auch eine Methode zur Lösung ganzheitlicher komplexer Planungsaufgaben dar. Auf der Grundlage eines Integrativen Gesamtkonzeptes können alle weiteren Planungs- und Umsetzungsphasen eines nachhaltigen Projektes aufbauen. Integrative Gesamtkonzepte müssen für jede konkrete Planungssituation individuell entwickelt werden.

Ausgangspunkt

Nachhaltiges Planen und Bauen bedeutet die Entwicklung und Umsetzung von Gesamtkonzepten in ganzheitlichen und integrativen Planungs- und Bauprozessen mit dem Ziel, ein Höchstmaß an Lebensqualität mit geringsten irreversiblen Eingriffen in die natürlichen Kreisläufe zu schaffen. Das Prinzip der Innenentwicklung und der Umgang mit dem Bestand sind dem Neubau auf unerschlossenem Gelände grundsätzlich vorzuziehen.

Ansatz

Integrative Gesamtkonzepte für zukunftsfähige Sanierungsmaßnahmen und Neubebauung sind an übergeordneten Zielen nachhaltiger Stadtentwicklung orientiert. Der ganzheitliche Ansatz ermöglicht eine inhaltliche Erweiterung der Planung um wesentliche ökologische, ökonomische und soziale Aspekte. Ziel ist die Entwicklung von Lebensräumen mit hoher, differenzierter Lebensqualität. Nur so kann den Forderungen der Agenda 21 und der Definition „nachhaltiger Entwicklung“ Rechnung getragen werden.

Methode / Vorgehensweise

1. Leitbildentwicklung

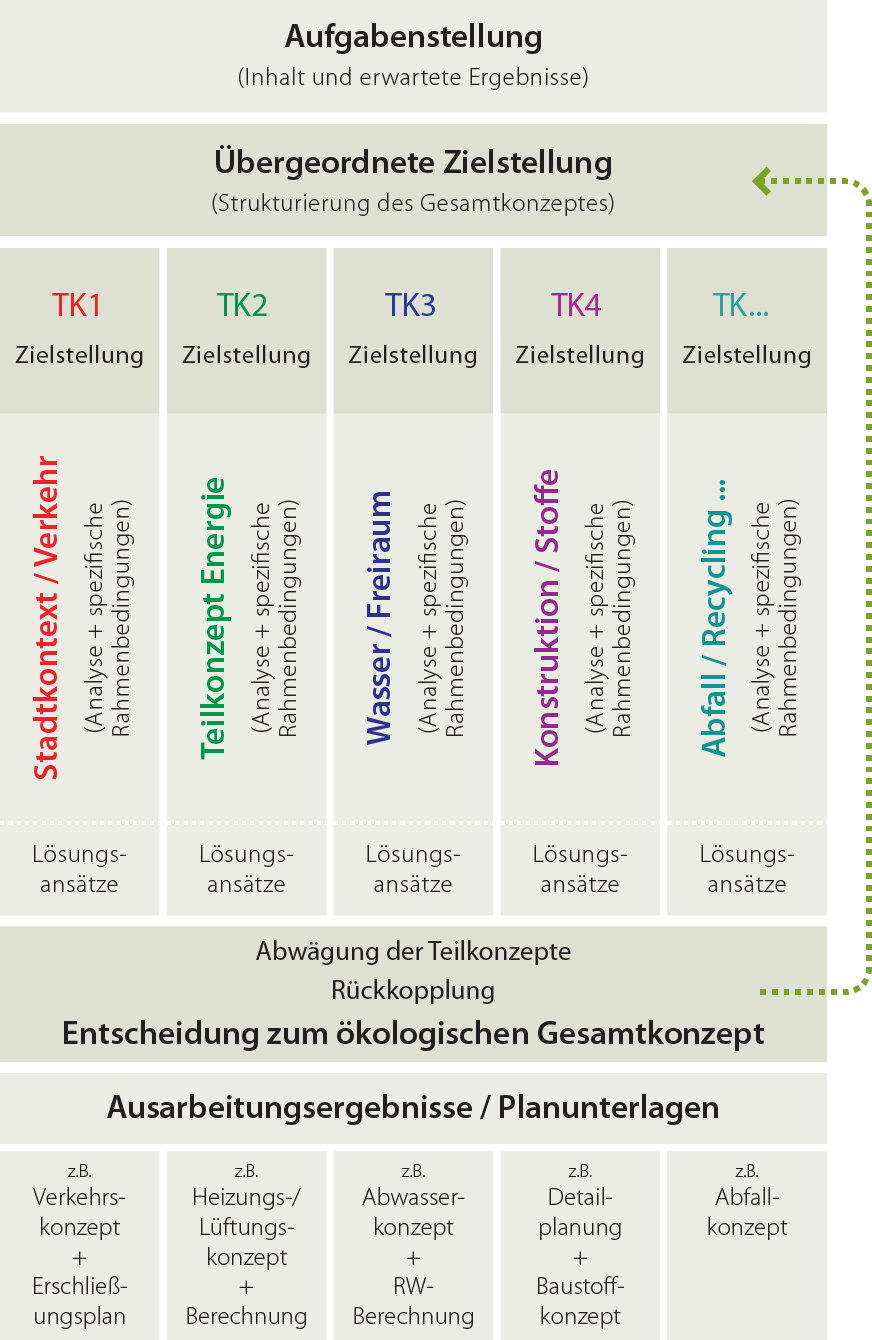

Die exakte Definition der Aufgabenstellung, ihre Ausformulierung und die Entwicklung eines übergeordneten Leitbildes gehören zur ersten Stufe des integrativen Planungsprozesses. Es wird empfohlen, bereits zu diesem Zeitpunkt alle relevanten Akteursgruppen (Fachplaner, Stadtverwaltung/-politik, Investoren/Eigentümer, Betroffene, Bewohner, potentielle Nutzer) in angemessener Form in den Planungsprozess einzubinden. Auf diese Weise werden grundlegende Entscheidungen im Konsens getroffen. Das hier entwickelte Leitbild dient als Basis für alle folgenden Abwägungen und bildet somit das „inhaltliche Rückrat“ des Integrativen Gesamtkonzeptes.

2. Struktur- und Zielfindung

Mit der Entwicklung der Struktur des Integrativen Gesamtkonzeptes werden gleichzeitig der formale und der inhaltliche Rahmen für die nachfolgende Erarbeitung einer konkreten Konzeption und Planung erstellt.

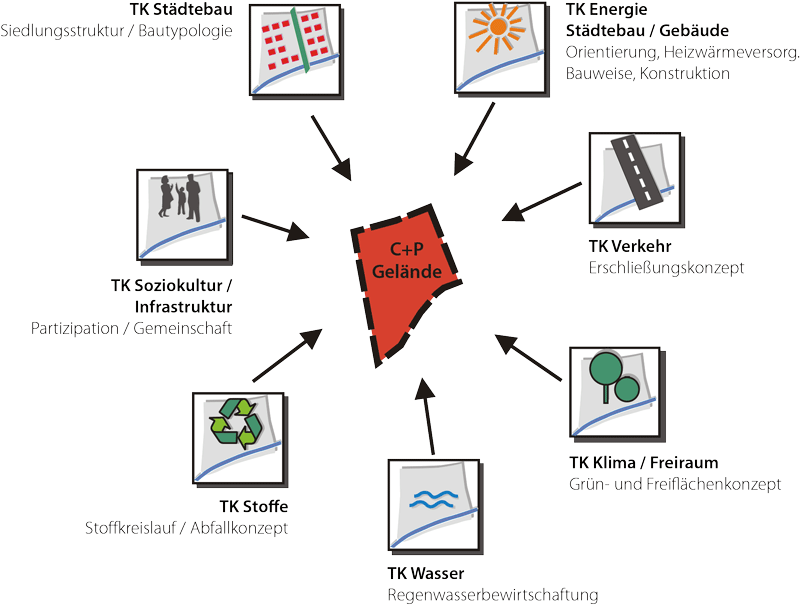

Um die hohe Komplexität der Planungsaufgabe besser beherrschen zu können, wird das Gesamtkonzept für den ersten Teil der Bearbeitung in sinnvolle Teilkonzepte unterteilt. Diese werden zwar im Sinne der Ganzheitlichkeit weiterhin in Zusammenhängen betrachtet, eine genaue Analyse sowie die Entwicklung von Lösungsansätzen müssen jedoch differenziert und disziplinär erfolgen.

Die Struktur des jeweiligen Gesamtkonzeptes mit der Unterteilung in Teilkonzepte wird in Abhängigkeit von den spezifischen Bedingungen und den Zielstellungen der konkreten Aufgabe (Planungsebene, Planungszeitraum, Dimension des Planungsgebietes, inhaltliche Schwerpunkte, u.a.) entwickelt. Sämtliche, für die konkrete Aufgabe relevante Aspekte müssen durch die gewählte Struktur abgedeckt sein. Das betrifft neben den klassischen Standortfaktoren oder gebäudetechnischen Aspekte auch „neue“, zusätzliche Planungsinhalte wie z.B. Partizipation oder soziale Infrastruktur. Die Teilkonzepte werden benannt und Teil-Zielstellungen formuliert. Dabei ist es wünschenswert und sinnvoll, bereits hier auch wichtige Wechselwirkungen und Abhängigkeiten untereinander herauszuarbeiten.

Die Teilkonzepte (TK) für die Struktur des Gesamtkonzeptes „Bebauung C+P-Gelände Gotha“

3. Teilkonzepte – Analyse und Rahmenbedingungen

Auf der Grundlage der Struktur des Gesamtkonzeptes erfolgt zunächst eine zielorientierte Bestands- und Bedürfnisanalyse. Sie erfolgt in einem engen Wechselspiel zwischen der Erhebung von relevanten Fakten und Daten, deren Bewertung in Bezug auf die Zielstellung und eine laufende Konkretisierung und Korrektur der Aufgabenstellung.

Damit einher geht die Ermittlung der spezifischen Rahmenbedingungen. Sie bezeichnen unveränderliche spezifische Umstände oder außergewöhnliche Bedingungen des konkreten Projektes, die einen wesentlichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung haben werden. Dazu können beispielsweise politische, ökonomische oder sogar soziale Zwänge gehören, die eine „planerisch ideale“ Lösung unmöglich machen. Andererseits können bestimmte Umstände die Möglichkeiten erweitern und Lösungen positiv beeinflussen, wie z.B. lokale oder regionale Förderprogramme.

4. Teilkonzepte – Lösungsansätze

Die Lösungsansätze der einzelnen Teilkonzepte kann man sich wie Bündel von baulich-gestalterischen Maßnahmen einschließlich deren ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Effekte für den jeweiligen Themenschwerpunkt vorstellen. So werden auf der Grundlage der Analyse und der spezifischen Rahmenbedingungen – mit Blick auf das angestrebte Ziel des Teilkonzeptes – aus der Vielzahl der möglichen Maßnahmen ein in sich stimmiges Maßnahmenbündel zusammengestellt. In sich widersprüchliche Lösungen werden auf diese Weise ausgeschlossen.

5. Abwägung zum Integrativen Gesamtkonzept

Die vorrangig disziplinär erarbeiteten Teilkonzepte werden nun miteinander abgewogen und letztendlich im Integrativen Gesamtkonzept gestalterisch, funktional und planungsprozessbezogen in Zusammenhang gebracht. Dabei sollen einerseits Widersprüche der Teilkonzepte untereinander ausgeschlossen und andererseits Vernetzungsgewinne (Synergieeffekte), die durch entsprechende Verknüpfungen entstehen können, befördert werden. Diese Form der Abwägung ist ein wichtiges Prinzip des integrativen und reflexiven Planungsprozesses. Unter gestalterischen, technischen, finanziellen aber auch planungsrechtlichen und prozessbezogenen Aspekte wird abgewogen und optimiert. Orientierung finden die Beteiligten dabei an den im Konsens vereinbarten übergeordneten Zielstellungen. In diese interdisziplinäre Planungsphase sollten wiederum sämtliche Akteure in geeigneter Form eingebunden werden.

Charakteristika

Charakteristisch für Integrative Gesamtkonzepte ist die dialog- und konsensorientierte Verfahrensweise. Auf der Basis eines stimmigen, aber flexiblen Gesamtkonzeptes lassen sich nun alle weiteren Planungs- und Realisierungsschritte auch teilweise und / oder schrittweise sinnvoll durchführen. Das führt letztendlich zu strukturell, funktional und stofflich wirksamen Verknüpfungen sowohl innerhalb des Planungsgebietes als auch mit dem angrenzenden Umfeld (Synergieeffekte).

Entwicklung eines Integrativen Gesamtkonzeptes